CAD-RADS 是什麼

為什麼需要標準化

醫師看的是同一張冠狀動脈 CT 圖,但每個人寫報告方式不一樣,容易讓後續治療變得不一致。CAD-RADS 把回報方式統一,讓臨床團隊對嚴重度有共同語言。這種標準化能幫助比較研究結果,也讓追蹤更有方向。 (PubMed)

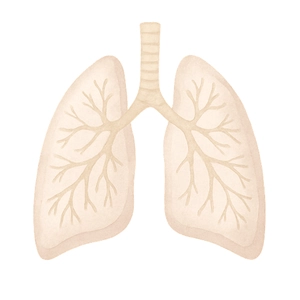

CCTA 在其中扮演什麼角色

CCTA 是用電腦斷層看冠狀動脈的「道路地圖」,能看見狹窄與斑塊位置。CAD-RADS 就是用在這張地圖上的「說明規則」,把所見整理成分數與標籤。這樣的結合能把影像變成可行動的臨床資訊。 (PMC)

三大元素:狹窄分級、斑塊負荷與修飾詞

新版 CAD-RADS 2.0 不只看狹窄百分比,還加入「斑塊負荷」與「修飾詞」。這樣能同時講清楚「堵得多不多」、「斑塊多不多」、以及「有沒有特別要注意的情況」。目的就是把報告寫得更完整,方便臨床決策。 (PMC, hvt-journal.com)

報告如何寫:範例格式

一份完整的 2.0 報告通常長這樣:CAD-RADS 3 / P2 / HRP / I+ / S。前面是狹窄等級,其次是斑塊負荷(P1–P4),再來是修飾詞(像 HRP、I、S)。用斜線分隔,順序固定,讀起來清楚又一致。 (Radiopaedia)

以「最嚴重病變」決定病人等級

CAD-RADS 是「就病人而言的分級」,會用到全樞紐中最嚴重的那條血管的狹窄程度。這樣能快速傳達整體風險,當作臨床處置的起點。之後再用斑塊負荷與修飾詞補上細節。 (PMC)

狹窄分級:CAD-RADS 0 到 5 的直觀地圖

CAD-RADS 0(0% 狹窄,無斑塊)

代表完全沒有斑塊,也沒有任何狹窄。這種情況下,急性冠症候群機率很低,通常不需要再做心臟方面的檢查。臨床團隊會把注意力轉向其他胸痛原因。 (Radiopaedia)

CAD-RADS 1(1–24% 或僅有斑塊無狹窄)

可能看得到斑塊,但道路還算寬,不明顯擠壓血流。多半偏向預防與生活型態管理,並評估心血管風險因子。正向重塑造成的「有斑塊但沒狹窄」也屬於這一級。 (SpringerLink)

CAD-RADS 2(25–49%)

這是輕度狹窄,血流通常仍可維持。臨床重點在於強化預防與風險調整,必要時討論藥物與生活介入。若症狀持續,可能考慮功能性測試作為補充。 (PMC)

CAD-RADS 3(50–69%)

進入中度狹窄,血流受影響的機會變高。這時常需要功能性評估,例如 CT-FFR 或壓力灌注 CT 來判斷是否真的缺血。若測到缺血,後續管理就會更積極。 (PMC)

CAD-RADS 4 與 5(嚴重與完全阻塞)

CAD-RADS 4A 是 70–99% 的嚴重狹窄(常見於 1–2 條主要血管)。CAD-RADS 4B 指的是左主幹 ≥50% 或三條主要血管都有 ≥70% 的阻塞,屬於高風險組。CAD-RADS 5 則是 100% 完全阻塞,臨床多半需要侵入性評估與處置。 (journalofcardiovascularct.com, AJR Online, ScienceDirect)

斑塊負荷(Plaque Burden):P1 到 P4 補上「有多少」

為什麼要看斑塊「多少」

同樣的狹窄比例,如果全樞紐斑塊很多,未來風險可能更高。2.0 版把斑塊負荷加進來,協助調整預防強度與追蹤頻率。這讓報告不只說「堵不堵」,也說「多不多」。 (CMS)

P1 與 P2:輕度與中度

P1 常代表斑塊總量少、分布有限;P2 則是比 P1 多一些,但還不到嚴重。兩者通常導向「積極的預防策略」,例如生活型態與藥物優化。臨床會把它和狹窄等級一起考量。 (RSNA Publications)

P3 與 P4:重度與廣泛

P3 代表斑塊總量已不少,P4 則是廣泛而明顯。在相同 CAD-RADS 狹窄等級下,P3–P4 往往推動更積極的預防或更密集的隨訪。研究也在評估這些分級對事件預測的增益。 (AJR Online)

估算方法:CAC、SIS 或視覺評估

斑塊負荷可以用冠鈣分數(CAC)、節段涉入分數(SIS),或是經驗豐富的視覺評估。各中心會選擇最適合的做法,重點是穩定與一致。無論方法如何,目的都是提供全局的斑塊量感。 (radiologyassistant.nl)

斑塊性質與「高風險斑塊」的連結

不只數量,性質也重要。低密度斑塊、斑塊正向重塑、點狀鈣化與「圍巾圈號」外觀,合併兩個以上就屬「高風險斑塊」。這會在報告中以 HRP 修飾詞標示。 (PMC)

修飾詞(Modifiers):特別情況

N(非診斷)

有些血管段因為心跳或鈣化太重看不清楚,就要加上 N。這提醒讀者:部分區段無法判讀,結論需保留。若其他段落仍可判讀,也會把 N 與其他分級一起寫出來。 (PMC)

HRP:高風險斑塊

新版改用 HRP(高風險斑塊)來取代過去的 V(易損斑塊)。定義是前述四項徵象中,出現兩個或以上就要標 HRP。這樣的標示能提醒臨床團隊更重視預防與追蹤。 (PMC)

I(缺血)

若做了 CT-FFR 或壓力灌注 CT,就能在報告加上 I。I+ 表示偵測到缺血,I− 表示沒有,I+/− 表示結果不確定。把解剖與功能一起寫,會讓治療決策更聚焦。 (PMC)

S(支架)與 G(繞道移植)

血管內若有支架,就加 S;若做過冠狀動脈繞道移植,就加 G。這些器械會影響影像判讀與後續策略,因此一定要清楚標註。遇到支架段看不清楚,也可能同時加上 N。 (EPOS)

E(例外)

有些狀況不適合用一般規則套用,就用 E 來標記例外。這能提醒讀者,該段解讀需要額外背景與小心比對。2.0 版把 E 納入,就是為了容納複雜真實世界的變化。 (PMC)

臨床應用:從影像到管理建議

CAD-RADS 0–2:以預防與安撫為主

當狹窄 0–49% 時,臨床多半不需要急著做侵入性檢查。重點在生活型態、危險因子控制與必要的預防性藥物。若症狀與風險評估低,常採取安撫與非心因性胸痛評估。 (Radiopaedia)

CAD-RADS 3:先問「會不會缺血」

50–69% 的中度狹窄,最重要的下一步是功能性評估。若 I+ 顯示缺血,管理會更積極;若 I−,多半可先以藥物與風險調整為主。這能避免不必要的侵入性檢查。 (PMC)

CAD-RADS 4A/4B/5:高風險,需快速路徑

嚴重狹窄或完全阻塞,通常需要心臟科討論侵入性冠攝與可能的再血管化。左主幹 ≥50% 或三支血管嚴重阻塞(4B)尤其高風險。這些資訊讓團隊能迅速進入高優先處置。 (AJR Online)

斑塊負荷如何影響預防策略

相同狹窄下,P3–P4 代表總量高,未來事件風險可能上升。這會推動更強力與更早期的預防策略,如藥物與生活介入。多中心研究也在驗證 P 分級對事件預測的價值。 (AJR Online, PubMed)

急性胸痛與穩定症狀的差別

在急診情境,CAD-RADS 有助於迅速排除高風險病變並指引後續。穩定門診則更著重長期風險與預防策略。相同分級,在不同臨床場景會搭配不同的管理建議。 (Radiopaedia)

讀報告的小技巧與常見誤區

別只看「狹窄百分比」

百分比像是「路面最窄的地方」,但不是全部。斑塊總量與性質同樣重要,會影響未來風險與治療強度。2.0 版就是為了把這些都說清楚。 (RSNA Publications)

一定要結合臨床風險與症狀

同一個 CAD-RADS 分級,放到不同病人的年齡、危險因子與症狀上,意義不一樣。把影像、症狀與實驗室數據一起看,決策才會更穩當。這也是共識文件一再強調的原則。 (PubMed)

支架與繞道讓判讀更複雜

支架金屬與繞道血流路徑會影響影像品質與解讀。加上 S、G 與必要的 N,能提醒讀者哪些區段需要特別小心。這些修飾詞是 2.0 版的重要進化。 (EPOS, PMC)

鈣化與動作偽影會造成「看不清楚」

重度鈣化或心跳太快,容易讓某些血管段變得模糊。這時用 N 告知「非診斷段」,避免過度推論。必要時可改變掃描條件或改以其他檢查補強。 (PMC)

用統一格式有助追蹤

固定用「狹窄/P 分級/修飾詞」的順序,能讓前後報告一眼就能比。這對長期追蹤與多團隊合作特別關鍵。清楚與一致,才是標準化的核心。 (Radiopaedia)